いよいよラスト!田中先生の正しい和食教室!

平成26年12月14日(日)

地域のお宝再発見 在来作物シリーズもついに最終回となりました。

今日は「昔ながらの農作物で正しい和食教室」。教えてくださるのはこの道のベテラン、焼津料理研究所を続けて50年、田中満江先生です。

「在来作物は、伝統料理と共に残る場合も多い」という話をよく聞きます。稲垣先生のフィールドワークに連れて行っていただいたときにも、行事食などについて詳しく聞いていらっしゃいました。

幸い、三右衛門芋の取材に行った時に芋煮の話を聞くことができました。三右衛門新田の辺りは、宴会の席で出されるものも豆や芋が中心だったんだそうです。やはり土地柄なんだなあと思いました。

じゃあ、いわゆる港町と呼ばれていた辺りでは食文化が違ったんだろうか…

これは昔からの私の疑問でした。

打ち合わせでその話をすると、田中先生から、「今の時期だったらおひらでしょうね」という言葉が出てきました。折しももうすぐおいべっさん。昔から、我が家ではお札の前に鯛とおひら、口取り、お赤飯が並べられ、大根とカブが飾られます。神社が近所にあるため、一年の中でも我が家周辺が一番にぎわうときかもしれません。おばあちゃんの煮物が絶品で。私の中でも忘れられない伝統食。「先生、ぜひそれをやってください!」とお願いしました。

その日のメニューは3品。おひらとお赤飯。そしてぬたを添えてもらいました。今の時短料理などでは味わえない、きちんとした和食を習います。

こんな若い子たちも興味深々。一体どんなできになるでしょうか。

まずは、先生からこんな質問。「どうして神様に赤飯をあげるのか?」

お米は腹持ちがよく、昔はとても高価なので、神様にお供えするのにふさわしいものだったのだとか。おいべっさんの時のように晴れの日には赤いお赤飯を、また喪に服す時には白おこわに黒い豆を。おこわは水加減が難しく、性格がよくわかると言われていたのだとか。私だったらどんなおこわを炊くのかしら(笑)。

ぬたが作られるのは春先。おつぼ(タニシ)を水田で獲りゆでてねぎに合えたのだそうです。今回は中新田の地ねぎを使用。細ねぎなので、普通は「お辛味」にするとのこと。

おひらの由来はあまり確かではないのだそうです。でも、野菜を平たく切って、平たく盛る。これこそまさにおひらの由来ではないかと仰ってました。

当時の人たちの暮らしぶりが見えてくるお話。とても楽しくなります。

さて、いよいよお料理です。

先生から、計量をしっかりするようにとお話がありました。野菜の正味を図り、それにらいして甘み何パーセント、塩み何パーセントと詳しく指示が出ます。実は計量っていつもいい加減な私。でも今日は気張ってきちんと計量します。

そして、小豆を煮て赤飯を作り、下ゆでした野菜でお平を煮て、ぬた用のねぎをしごいて粘り気を捨て。作ったことのない料理はなかったのですが、手間を省いてやらない作業がいっぱい!!これがどんな効果をもたらすか、楽しみ!!みなさん真剣に取り組みます。

さあ盛り付けです。

お料理の美しさももてなしの一つ。先生の見本は本当に美しかったです。

ついに完成!

美しい盛り付け。こんなお供え物をしたら、うちの神様も福を奮発してくれるかしら(笑)。

すごくきれいな盛り付けだけど、もったいないと見てなどいられません!おなかがくーぐー言ってます。

さっそくみんなで試食!

さて、おいしいお赤飯、おいしいぬた!ときておひらに行った時に少し手が止まりました。少し甘みが強かったり、味が薄かったり…おいしいんだけど…ちょっと…

このおひらの疑問が解けたのは、家に帰ってからでした。たっぷりの試食、食べきれずに持ち帰ったものが食卓の並びます。「試食してみて、家の煮物の方が好きだった」という私の言葉を受けておひらを食べた母が、「なに言ってるの、すごくおいしいじゃない!」と言います。食の好みが似ている母。そんなに感想が変わるはずはないんだけど…と思いながら、私も一口。

で、すごく驚きました!!それぞれの野菜の風味が残っていて、どれも上品な味!!そうか!煮物の味付けは、その場で食べておいしいんじゃなくて、冷めてちょうどいいようにしなければならないんだ!この味が、計量することによっていつでも再現できるなんてすごい!!!

うちの料理がまずいわけでは決してないけども、こんなにワンランクも2ランクも上のお料理ができるなら、このレシピやコツを、大切にしなければ!!心に誓った夜でした。

お料理をするときに大切なのは素材だと思います。素材がおいしければ、何もしなくてもおいしくいただけます。でもそこに手を加えることで、びっくりするほどおいしいのお料理へと変身を遂げることができる。お料理って奥が深い!!とても感慨深いお料理教室となりました。

田中先生、ありがとうございました。

地域のお宝再発見 在来作物シリーズもついに最終回となりました。

今日は「昔ながらの農作物で正しい和食教室」。教えてくださるのはこの道のベテラン、焼津料理研究所を続けて50年、田中満江先生です。

「在来作物は、伝統料理と共に残る場合も多い」という話をよく聞きます。稲垣先生のフィールドワークに連れて行っていただいたときにも、行事食などについて詳しく聞いていらっしゃいました。

幸い、三右衛門芋の取材に行った時に芋煮の話を聞くことができました。三右衛門新田の辺りは、宴会の席で出されるものも豆や芋が中心だったんだそうです。やはり土地柄なんだなあと思いました。

じゃあ、いわゆる港町と呼ばれていた辺りでは食文化が違ったんだろうか…

これは昔からの私の疑問でした。

打ち合わせでその話をすると、田中先生から、「今の時期だったらおひらでしょうね」という言葉が出てきました。折しももうすぐおいべっさん。昔から、我が家ではお札の前に鯛とおひら、口取り、お赤飯が並べられ、大根とカブが飾られます。神社が近所にあるため、一年の中でも我が家周辺が一番にぎわうときかもしれません。おばあちゃんの煮物が絶品で。私の中でも忘れられない伝統食。「先生、ぜひそれをやってください!」とお願いしました。

その日のメニューは3品。おひらとお赤飯。そしてぬたを添えてもらいました。今の時短料理などでは味わえない、きちんとした和食を習います。

こんな若い子たちも興味深々。一体どんなできになるでしょうか。

まずは、先生からこんな質問。「どうして神様に赤飯をあげるのか?」

お米は腹持ちがよく、昔はとても高価なので、神様にお供えするのにふさわしいものだったのだとか。おいべっさんの時のように晴れの日には赤いお赤飯を、また喪に服す時には白おこわに黒い豆を。おこわは水加減が難しく、性格がよくわかると言われていたのだとか。私だったらどんなおこわを炊くのかしら(笑)。

ぬたが作られるのは春先。おつぼ(タニシ)を水田で獲りゆでてねぎに合えたのだそうです。今回は中新田の地ねぎを使用。細ねぎなので、普通は「お辛味」にするとのこと。

おひらの由来はあまり確かではないのだそうです。でも、野菜を平たく切って、平たく盛る。これこそまさにおひらの由来ではないかと仰ってました。

当時の人たちの暮らしぶりが見えてくるお話。とても楽しくなります。

さて、いよいよお料理です。

先生から、計量をしっかりするようにとお話がありました。野菜の正味を図り、それにらいして甘み何パーセント、塩み何パーセントと詳しく指示が出ます。実は計量っていつもいい加減な私。でも今日は気張ってきちんと計量します。

そして、小豆を煮て赤飯を作り、下ゆでした野菜でお平を煮て、ぬた用のねぎをしごいて粘り気を捨て。作ったことのない料理はなかったのですが、手間を省いてやらない作業がいっぱい!!これがどんな効果をもたらすか、楽しみ!!みなさん真剣に取り組みます。

さあ盛り付けです。

お料理の美しさももてなしの一つ。先生の見本は本当に美しかったです。

ついに完成!

美しい盛り付け。こんなお供え物をしたら、うちの神様も福を奮発してくれるかしら(笑)。

すごくきれいな盛り付けだけど、もったいないと見てなどいられません!おなかがくーぐー言ってます。

さっそくみんなで試食!

さて、おいしいお赤飯、おいしいぬた!ときておひらに行った時に少し手が止まりました。少し甘みが強かったり、味が薄かったり…おいしいんだけど…ちょっと…

このおひらの疑問が解けたのは、家に帰ってからでした。たっぷりの試食、食べきれずに持ち帰ったものが食卓の並びます。「試食してみて、家の煮物の方が好きだった」という私の言葉を受けておひらを食べた母が、「なに言ってるの、すごくおいしいじゃない!」と言います。食の好みが似ている母。そんなに感想が変わるはずはないんだけど…と思いながら、私も一口。

で、すごく驚きました!!それぞれの野菜の風味が残っていて、どれも上品な味!!そうか!煮物の味付けは、その場で食べておいしいんじゃなくて、冷めてちょうどいいようにしなければならないんだ!この味が、計量することによっていつでも再現できるなんてすごい!!!

うちの料理がまずいわけでは決してないけども、こんなにワンランクも2ランクも上のお料理ができるなら、このレシピやコツを、大切にしなければ!!心に誓った夜でした。

お料理をするときに大切なのは素材だと思います。素材がおいしければ、何もしなくてもおいしくいただけます。でもそこに手を加えることで、びっくりするほどおいしいのお料理へと変身を遂げることができる。お料理って奥が深い!!とても感慨深いお料理教室となりました。

田中先生、ありがとうございました。

2014年12月26日 Posted by つる屋 at 01:02 │Comments(0) │料理教室│在来作物

「焼津の在来作物教室」と「地ねぎづくしを食べよう!」開催しました!

12月13日(土)

豊田公民館にて静大稲垣先生による「焼津の在来作物教室」が行われ、17名が参加してくれました。

最近、そこかしこで「在来作物」という言葉を聞くようになりました。興味はあるんだけど、どんなものかは知らないし、食べたことはないという方も多いのではと思います。そこで、どっぷり「在来作物」のお話が聞けたらいいなあと思い、企画しました。

講座では、在来作物の定義、静岡県の在来作物、もちろん焼津の在来作物について、色々話を聞くことができましたよ。私もこんなにがっつりお話を聞くことはめったにないので、楽しかった!

在来作物は、品種改良現代のされた作物とは異なり、昔ながら栽培され続けている農作物のことをいうのだそうです。静岡県では220種類が見つかっているのだそうです。その多さにはびっくりしますね。今回は色々な在来作物の説明も聞けて面白かった。

特に面白かったのは、折戸ナスについて。

私が在来作物について意識したのは、この折戸ナスからでした。このおナス、賀茂ナスや紀州ナスのもととなったのではないかと考えられているんだそうです。江戸時代、とても高価な値段で取引されていたナス。ナスの栽培には向かない砂地の三保で、効率よく栽培する技術が京都、そして大阪への伝わっていったのだそうです。人の伝来とともに種や技術が動いていくという話はよく聞きますが、こうやって聞くとそれがよく分かりますね。

皆さんには三右衛門芋と志太糯の試食を食べていただきながら焼津の在来作物の話も聞いていただきました。

お料理教室でも、試食の時間が一番好きです。在来作物を口にした瞬間、みんなから「うわー」「おいしい!!」という声が聞こえてきます。理屈ではなく、体が在来作物に反応する瞬間、在来作物の底力を実感します。「おいしい」と心から思えるものにステキなエピソードが付くと、是非にでも残したいと思えますね。みなさん益々うんうんとうなずいているのが分かります。

在来作物は地域資源としても大きな力を持つのだと先生は仰います。今、ドイツなどでも農家と地域と企業が結びつき、在来作物を保全しながら活かしていく取り組みがされているのだとか。素敵だなあと思います。焼津でもそんな試みができればいいなあ。

今は世界中どこでも同じものを手に入れることが可能な時代。だからこそ、「ここにしかない」という在来作物はが注目されているのですね。私もそこに価値があるのだろうと改めて実感しました。

でも農家さんにとってはどうなんだろう。

品種改良されていないだけに、収量が少なく見た目が悪い、そろわない、作業性が悪いなど、あまりメリットはないように思えます。確かに深い味わいがあり、今栽培している方たちはその農作物を素晴らしいと思っているから残しているに違いないのですが、中々後継者を探すのは難しいという方も多くいます。

広範囲で探していけば作りたいという方もたくさんいますが、地域性があるのであれば、その地域でぜひに残していってほしいと思うし、消費者にとっても、また農家さんにとってもWin-Winとなる方法が見つかればいいなあと考える日々です。

でもそれも一歩一歩。こうやって皆さんに在来作物について知ってもらうことから始まるのだろうと思います!

稲垣先生。

楽しいお話といろいろ考える機会を作っていただいて、本当にありがとうございました!

さて、講座の後はお楽しみ。Trattoria Ventoさんにて「地ねぎづくしを食べよう」というイベントを行いました。

さかえさんの「中新田の地ねぎ」、柔らかくて香りがよくておいしいので、使い道が広いんだろうなあとずっと思っていました。Ventoの杉本さんに相談したところ、ねぎづくしでやってみましょうと提案していただきました。私も試食する機会がなかったので、本当に楽しみ!

杉本さんとの出会いは4年前、仕事でお店のインタビューをさせていただきました。素材、またお料理と真摯に向き合っているステキなシェフだなあと思いました。ご注文いただければ何にでも対応しますという姿勢にも感動。お料理も手軽に手に入るもので、その特徴を活かしておいしく調理するなあと思いました。今回関わっていただくなら、絶対この方と決めていました。

さて、今回のメニューは、

野菜と葱のミネストローネ。調理したねぎと野菜の甘さに、生の地ねぎの辛味がアクセントとなったおいしいスープ。

鶏肉のコンフィと葱のサラダ

バルサミコ酢とガツンとした塩に生のねぎがよく合ってパンチのあるサラダになりました。

パスタです。里芋と葱とセミドライトマトのソース。この里芋、静浜のものだそうですが、ぬるっとしてなめらかで、ソース替わりとしてたまりません。またねぎがいい香りで!!煮物の感覚で考えてみましたとシェフ。とってもおいしいパスタでした。

さてこれはイタリア風葱巻のロースキャベツ 菊芋と葱のソース。

この上に乗っているの、何だか分かりますか?実はねぎの根っこ!これがパリパリしておいしいんだ!!皆さんにも一番好評だったのがこの根っこ(笑)でした!!ゆでて、揚げて、ピュレにして、また生でとねぎがたっぷり使われています。ロールキャベツなのに葱が主役!面白い。

新しい料理が出てくるたびに今度は何?と、みなさん興味津々。目の前に料理が置かれるとわーっと歓声が上がります。

みなさん、おいしいものを前にすると饒舌になりますね。ご自分がやってる畑のこと、在来作物のこと、料理方法について、途切れることなく話に花が咲きます。とても楽しい時間でした。

「地ねぎをたっぷり使うので、帰りはねぎ臭くなるかもしれませんが…」と冗談めかして言ってらっしゃった杉本さん。言葉通り、たっぷり地ねぎを堪能しました。心なしか、体がポカポカしてきた感じ!

最後はデザート。

チーズケーキでさっぱりと。

口に残ったねぎの味がすっと引いていく感じ。

最後に、杉本シェフからこんなお話が。

今回、自分にとっても冒険で、すごく楽しい思いをさせてもらいました。地元のこんな素敵なねぎとの出会いに感謝します。

何回か打ち合わせさせてもらって、そのたびにシェフがこんな料理を考えてます、あんな料理の試作をしましたとやたらと楽しそうで!提案した私にとって、思ってもみない嬉しい誤算でした。これもまたWin-Winの形だなあとつくづく思います。こうやって、ゆっくりでもいいから前進したいと思えた瞬間です。

杉本シェフ、そしてご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました!

Trattoria Vento http://www.vento915.com/

豊田公民館にて静大稲垣先生による「焼津の在来作物教室」が行われ、17名が参加してくれました。

最近、そこかしこで「在来作物」という言葉を聞くようになりました。興味はあるんだけど、どんなものかは知らないし、食べたことはないという方も多いのではと思います。そこで、どっぷり「在来作物」のお話が聞けたらいいなあと思い、企画しました。

講座では、在来作物の定義、静岡県の在来作物、もちろん焼津の在来作物について、色々話を聞くことができましたよ。私もこんなにがっつりお話を聞くことはめったにないので、楽しかった!

在来作物は、品種改良現代のされた作物とは異なり、昔ながら栽培され続けている農作物のことをいうのだそうです。静岡県では220種類が見つかっているのだそうです。その多さにはびっくりしますね。今回は色々な在来作物の説明も聞けて面白かった。

特に面白かったのは、折戸ナスについて。

私が在来作物について意識したのは、この折戸ナスからでした。このおナス、賀茂ナスや紀州ナスのもととなったのではないかと考えられているんだそうです。江戸時代、とても高価な値段で取引されていたナス。ナスの栽培には向かない砂地の三保で、効率よく栽培する技術が京都、そして大阪への伝わっていったのだそうです。人の伝来とともに種や技術が動いていくという話はよく聞きますが、こうやって聞くとそれがよく分かりますね。

皆さんには三右衛門芋と志太糯の試食を食べていただきながら焼津の在来作物の話も聞いていただきました。

お料理教室でも、試食の時間が一番好きです。在来作物を口にした瞬間、みんなから「うわー」「おいしい!!」という声が聞こえてきます。理屈ではなく、体が在来作物に反応する瞬間、在来作物の底力を実感します。「おいしい」と心から思えるものにステキなエピソードが付くと、是非にでも残したいと思えますね。みなさん益々うんうんとうなずいているのが分かります。

在来作物は地域資源としても大きな力を持つのだと先生は仰います。今、ドイツなどでも農家と地域と企業が結びつき、在来作物を保全しながら活かしていく取り組みがされているのだとか。素敵だなあと思います。焼津でもそんな試みができればいいなあ。

今は世界中どこでも同じものを手に入れることが可能な時代。だからこそ、「ここにしかない」という在来作物はが注目されているのですね。私もそこに価値があるのだろうと改めて実感しました。

でも農家さんにとってはどうなんだろう。

品種改良されていないだけに、収量が少なく見た目が悪い、そろわない、作業性が悪いなど、あまりメリットはないように思えます。確かに深い味わいがあり、今栽培している方たちはその農作物を素晴らしいと思っているから残しているに違いないのですが、中々後継者を探すのは難しいという方も多くいます。

広範囲で探していけば作りたいという方もたくさんいますが、地域性があるのであれば、その地域でぜひに残していってほしいと思うし、消費者にとっても、また農家さんにとってもWin-Winとなる方法が見つかればいいなあと考える日々です。

でもそれも一歩一歩。こうやって皆さんに在来作物について知ってもらうことから始まるのだろうと思います!

稲垣先生。

楽しいお話といろいろ考える機会を作っていただいて、本当にありがとうございました!

さて、講座の後はお楽しみ。Trattoria Ventoさんにて「地ねぎづくしを食べよう」というイベントを行いました。

さかえさんの「中新田の地ねぎ」、柔らかくて香りがよくておいしいので、使い道が広いんだろうなあとずっと思っていました。Ventoの杉本さんに相談したところ、ねぎづくしでやってみましょうと提案していただきました。私も試食する機会がなかったので、本当に楽しみ!

杉本さんとの出会いは4年前、仕事でお店のインタビューをさせていただきました。素材、またお料理と真摯に向き合っているステキなシェフだなあと思いました。ご注文いただければ何にでも対応しますという姿勢にも感動。お料理も手軽に手に入るもので、その特徴を活かしておいしく調理するなあと思いました。今回関わっていただくなら、絶対この方と決めていました。

さて、今回のメニューは、

野菜と葱のミネストローネ。調理したねぎと野菜の甘さに、生の地ねぎの辛味がアクセントとなったおいしいスープ。

鶏肉のコンフィと葱のサラダ

バルサミコ酢とガツンとした塩に生のねぎがよく合ってパンチのあるサラダになりました。

パスタです。里芋と葱とセミドライトマトのソース。この里芋、静浜のものだそうですが、ぬるっとしてなめらかで、ソース替わりとしてたまりません。またねぎがいい香りで!!煮物の感覚で考えてみましたとシェフ。とってもおいしいパスタでした。

さてこれはイタリア風葱巻のロースキャベツ 菊芋と葱のソース。

この上に乗っているの、何だか分かりますか?実はねぎの根っこ!これがパリパリしておいしいんだ!!皆さんにも一番好評だったのがこの根っこ(笑)でした!!ゆでて、揚げて、ピュレにして、また生でとねぎがたっぷり使われています。ロールキャベツなのに葱が主役!面白い。

新しい料理が出てくるたびに今度は何?と、みなさん興味津々。目の前に料理が置かれるとわーっと歓声が上がります。

みなさん、おいしいものを前にすると饒舌になりますね。ご自分がやってる畑のこと、在来作物のこと、料理方法について、途切れることなく話に花が咲きます。とても楽しい時間でした。

「地ねぎをたっぷり使うので、帰りはねぎ臭くなるかもしれませんが…」と冗談めかして言ってらっしゃった杉本さん。言葉通り、たっぷり地ねぎを堪能しました。心なしか、体がポカポカしてきた感じ!

最後はデザート。

チーズケーキでさっぱりと。

口に残ったねぎの味がすっと引いていく感じ。

最後に、杉本シェフからこんなお話が。

今回、自分にとっても冒険で、すごく楽しい思いをさせてもらいました。地元のこんな素敵なねぎとの出会いに感謝します。

何回か打ち合わせさせてもらって、そのたびにシェフがこんな料理を考えてます、あんな料理の試作をしましたとやたらと楽しそうで!提案した私にとって、思ってもみない嬉しい誤算でした。これもまたWin-Winの形だなあとつくづく思います。こうやって、ゆっくりでもいいから前進したいと思えた瞬間です。

杉本シェフ、そしてご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました!

Trattoria Vento http://www.vento915.com/

2014年12月26日 Posted by つる屋 at 00:46 │Comments(0) │料理教室│在来作物

三右衛門芋のお菓子教室でした!

12月6日(土)

いよいよ地域のお宝再発見 在来作物シリーズも後半戦に突入です。

本日は三右衛門芋をパイにして食べてしまおうという「三右衛門芋のお菓子教室」。

三右衛門芋は三右衛門新田で大切に作られている貴重な里芋。今回のシリーズでも取り上げている通り、三右衛門新田八幡宮にこのお芋の収穫を祝う目的で始められた芋祭りも残っている貴重な在来作物です。

講師は菓子職人リリピットの石田さん。2度目の登場です。

煮てよし、衣をつけて油で焼いてもよし、クリーミーで抜群においしいこのお芋。野菜を使ったお菓子が流行っているし、この里芋もお菓子にならないかしら・・・なんていう私の安易な考えを真面目にとらえてくれて形にしてくれました。

打ち合わせの段階で里芋クリームなどを味見させていただいてから(香りがよくてとってもおいしかったので)、今日を楽しみにしていました。2度目の登場、高草紅茶を添えます。

まずは先生からパイの中に入れるカスタードクリームの作り方、リンゴのコンポートの煮方を教わります。

プロから細かなアドバイスを受けられる機会はめったにありません。牛乳の温度はこのくらい。カスタードこの状態まで練る、コンポートの火の加減は・・・といった、本やネットからでは得ることのできない貴重な知識。皆さん一つも聞き逃さないようにと真面目に聞いていますが・・・

鼻がひくひく(え、私だけ?)。あま~い香り!!たまらずみんなで味見!

そして、主役の三右衛門芋の登場!パイの上にかける里芋のクリームの作り方を見せていただきます。裏ごし器でこしますが、これがなかなか一苦労。この時間を借りて、野菜や果物に関するお話をしました。

日ごろケーキの材料としてイチゴに触れる機会の多い石田さん。イチゴを早めに取って冷蔵庫で赤くするという方法に疑問を感じているそうです。

果肉が柔らかなイチゴ。実は扱いが大変で。ちょっとでも気を抜くと、すぐに表面がずれてしまいます。ずれた部分は、ほんの数時間でぐずぐずとしてきてはては腐敗の原因となるので、イチゴ農家さんが大変気を使うところ。だから硬いうちに採って、消費者のもとに届くときに一番きれいに見える状態で届けるというのが一般的なやり方です。

でも、やっぱり見た目が同じでも、苗についたまま赤くなったものとは味も香りも別物。そういう部分に気づく消費者が増えてくると、もしかすると消費者への農作物の提供の仕方も変わってくるのかもしれませんね。

そんな話をしている内に準備が整い、ついにパイの組み立てです!最後の追い込みとあってみなさん真剣!!そしてついにオーブンに!!

高草紅茶を入れてスタンバイOK!部屋にはいい香りが漂ってきました!

ついにパイの焼き上がり!

里芋のクリームを添えて・・・皆さんで試食です!!

中はこんな感じ(写真を撮り忘れました!!これは先生の試作なのできれい!!)

サクッと言う音がして質の良いバターの香り、中からはバニラビーンズが利いたカスタードクリームとさわやかなリンゴ、そして少し粘り気のある里芋が!!アツアツのパイ!!また里芋クリームが絶品で!!!この感動を文章で伝えきれないのが残念!

あちこちから、おいしい!!!の声が上がります!

高草紅茶の柔らかな味がまたこのパイにぴったりで!!

素材を本当に大切にしてくださる石田さん。三右衛門芋もこんな風にお菓子に生まれ変わることができて幸せだったろうなあと思います。素材の特徴をどう生かすかで、お料理やお菓子は無限に広がっていくんだなあと感じたお菓子教室でした。

石田さん、ありがとうございました!

いよいよ地域のお宝再発見 在来作物シリーズも後半戦に突入です。

本日は三右衛門芋をパイにして食べてしまおうという「三右衛門芋のお菓子教室」。

三右衛門芋は三右衛門新田で大切に作られている貴重な里芋。今回のシリーズでも取り上げている通り、三右衛門新田八幡宮にこのお芋の収穫を祝う目的で始められた芋祭りも残っている貴重な在来作物です。

講師は菓子職人リリピットの石田さん。2度目の登場です。

煮てよし、衣をつけて油で焼いてもよし、クリーミーで抜群においしいこのお芋。野菜を使ったお菓子が流行っているし、この里芋もお菓子にならないかしら・・・なんていう私の安易な考えを真面目にとらえてくれて形にしてくれました。

打ち合わせの段階で里芋クリームなどを味見させていただいてから(香りがよくてとってもおいしかったので)、今日を楽しみにしていました。2度目の登場、高草紅茶を添えます。

まずは先生からパイの中に入れるカスタードクリームの作り方、リンゴのコンポートの煮方を教わります。

プロから細かなアドバイスを受けられる機会はめったにありません。牛乳の温度はこのくらい。カスタードこの状態まで練る、コンポートの火の加減は・・・といった、本やネットからでは得ることのできない貴重な知識。皆さん一つも聞き逃さないようにと真面目に聞いていますが・・・

鼻がひくひく(え、私だけ?)。あま~い香り!!たまらずみんなで味見!

そして、主役の三右衛門芋の登場!パイの上にかける里芋のクリームの作り方を見せていただきます。裏ごし器でこしますが、これがなかなか一苦労。この時間を借りて、野菜や果物に関するお話をしました。

日ごろケーキの材料としてイチゴに触れる機会の多い石田さん。イチゴを早めに取って冷蔵庫で赤くするという方法に疑問を感じているそうです。

果肉が柔らかなイチゴ。実は扱いが大変で。ちょっとでも気を抜くと、すぐに表面がずれてしまいます。ずれた部分は、ほんの数時間でぐずぐずとしてきてはては腐敗の原因となるので、イチゴ農家さんが大変気を使うところ。だから硬いうちに採って、消費者のもとに届くときに一番きれいに見える状態で届けるというのが一般的なやり方です。

でも、やっぱり見た目が同じでも、苗についたまま赤くなったものとは味も香りも別物。そういう部分に気づく消費者が増えてくると、もしかすると消費者への農作物の提供の仕方も変わってくるのかもしれませんね。

そんな話をしている内に準備が整い、ついにパイの組み立てです!最後の追い込みとあってみなさん真剣!!そしてついにオーブンに!!

高草紅茶を入れてスタンバイOK!部屋にはいい香りが漂ってきました!

ついにパイの焼き上がり!

里芋のクリームを添えて・・・皆さんで試食です!!

中はこんな感じ(写真を撮り忘れました!!これは先生の試作なのできれい!!)

サクッと言う音がして質の良いバターの香り、中からはバニラビーンズが利いたカスタードクリームとさわやかなリンゴ、そして少し粘り気のある里芋が!!アツアツのパイ!!また里芋クリームが絶品で!!!この感動を文章で伝えきれないのが残念!

あちこちから、おいしい!!!の声が上がります!

高草紅茶の柔らかな味がまたこのパイにぴったりで!!

素材を本当に大切にしてくださる石田さん。三右衛門芋もこんな風にお菓子に生まれ変わることができて幸せだったろうなあと思います。素材の特徴をどう生かすかで、お料理やお菓子は無限に広がっていくんだなあと感じたお菓子教室でした。

石田さん、ありがとうございました!

2014年12月07日 Posted by つる屋 at 00:50 │Comments(0) │料理教室│在来作物

志太糯のおこわ教室、開催しました!!

11月30日(日)

志太糯のおこわ教室、開催しました!

久しぶりのお天気。

「地域のお宝再発見 在来作物」シリーズ第3弾!東益津公民館で「志太糯 おこわ教室」を開催しました。

志太糯は焼津生まれのもち米。県内外に普及しましたが、いつしか姿を消してしてしまいました。このもち米を焼津で復活させたのが、高草ファミリー農産。今回は高草ファミリー農産の小畑美智子さんにおこわの炊き方を教わります。

食生活が変わった現代でも節目節目で赤飯を食べたり、おこわは案外身近なもの。案外作るのも簡単なのに、おこわは買うものと決めている方も多いのではないかと思います。今回は抜群においしい志太糯で、おこわの炊き方を教わってしまおう!という企画。その上、お餅つきまでしてしまおうというのですから、贅沢なお教室です。

講師の美智子さんからは、きちんとお米とお水の分量を量ることが重要!との説明がありました。

みんなで確認し合い計量。「こんなに真剣に水の量を図ったことなんてない!!」と真剣です。

おもちとおこわをそれぞれセットすると、本日のスペシャルゲスト、生産者の小畑さんの特別講義です。生産者の方のお話が聞けるなんて、めったにないですよね。つる屋としても嬉しい企画でした。

志太糯は豊田村(現在の焼津市保福島)出身、稲作・病害の研究者の増井林太郎さんが開発したおいしいもち米。県内外に普及しましたが、昭和40年半ばの台風で壊滅的な被害を受け、また減反政策で次第に姿を消したのだそうです。

貴重な稲も見せてもらいました。先端の粒が茎から同時に生えそろい左右並んでいるようにみえる。仲良し夫婦のようで「夫婦餅」とも呼ばれるそうです。

志太糯を残していくには、増井さんと同じように種取りと選抜を繰り返していかなくてはならず、手はかかるのだろうなあと想像されます。中々広がっていかないのも、そんな理由があるのかもしれません。

この志太糯は、杉錦酒造の本みりんの原料にもなっているのだそうです。これも使ってみたいですね。興味津々。

さてそうこうしている内に、おこわとおもちも出来上がりました。おこわは白おこわと混ぜおこわの2種類に。おもちは大根をおろしとあんこをからめて。残ったおもちとあんこで大福も作りました。みなさん慣れない作業に大苦戦しましたが、美智子さんからコツを教わるとだんだんきれいな形に!

大根のサラダと大根の味噌汁も添えて、調理実習は終了!いよいよ試食です。

メインの白おこわは、ごま塩だけでシンプルに。

お米のいい香りがふわっと来て、噛むと甘みと独特の粘りが来ます。ずっしり重厚なのですが歯切れがよく、さらっと食べられてしまうので不思議!みなさん「なにこれ?おいしい!!」とあちこちから声が上がります。おもちも抜群においしく、気が付いたときにはもう遅い。胃がパンパンに…嬉しい悲鳴です。参加者からは「もっと食べたかった!!」という感想の強者も。みなさん「楽しかった!」とニコニコ顔で帰られて、幸せな講座となりました。

小畑さん、ギター持参で自慢の歌声を披露してくれるつもりでいたようなのですが、残念ながら時間切れになってしまいました。残念だなあ!!

おいしいおこわの炊き方を教えてくれた美智子さん、お米について面白いお話を聞かせてくれた小畑さん。お二人のおかげて、温かな講座となりました。本当にありがとうございました。

志太糯。本当に地域の宝だと思います。これからもずっと作り続けていってほしいし、また、お仲間を増やしてもっともっとたくさん作られるようななればいいなあと思いました。

さてさて、「地域のお宝再発見 在来作物」シリーズは、いよいよ後半戦に入ります。

来週はリリピット石田さんが再登場。三右衛門芋でパイを作ってくださいます(残念ながら、このお教室は満員御礼!)。

志太糯の美味しさに味を占めた参加者さんから、「来週も出ます!」とのお申込み。

中毒者続出のこのお料理教室。

よろしかったらお申しこみください!

稲垣先生の焼津の在来作物教室 お席あります!ご連絡ください。

稲垣先生の焼津の在来作物教室

講師 静岡大学大学院農学研究科 稲垣栄洋教授

在来作物ってなに?焼津にはどんな在来作物があるの?そんな疑問に稲垣先生が答えます!

稲垣先生のお話は分かりやすくておもしろい!!

講座が終わるころには、あなたも焼津の在来作物博士かも?

12月13日(土)10:00~ 豊田公民館(焼津市小屋敷258-1)大会議室

持ち物:筆記用具

参加費:1,000円(会場費・材料費・講師へのお礼)

※ 稲垣先生の在来作物教室を受けていただいた方のみ!限定企画

中新田の地ねぎづくしを食べよう!

中新田の地ねぎ。中新田の農家さんが、お義母さんから引き継いだこのねぎをお義母さんの教え通りに育てています!香りが良く、ほんのり甘みのあるこのねぎを、市内Trattoria Ventoさんがコースに仕立ててくださいました!今回限りの特別企画です。リッチなランチ、いかがですか?

日時: 12月13日(土) 稲垣先生の講座後移動 予定12:30~

お店: Trattoria Vento(静岡県焼津市石津71-103)

定員: 15名(先着順)

お値段: 2,000円(講座と別料金になります)

メニュー: 当日のお楽しみ!!

応募締切: 12月10日(水)まで 残り3席

昔ながらの農作物を使った正しい和食教室

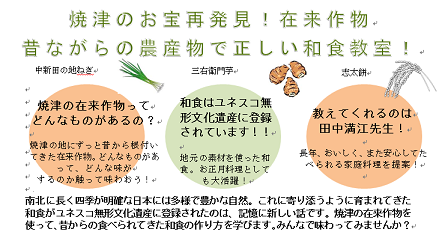

南北に長く四季が明確な日本には多様で豊かな自然。これに寄り添うように育まれてきた和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたのは、記憶に新しい話です。焼津の在来作物を使って、昔からの食べられてきた和食の作り方を学びます。みんなで味わってみませんか?

日 時:平成26年12月14日(日)9:30~12:00

場 所:焼津公民館(焼津市本町5-6-1再開発ビル3階)料理実習室

参加費:1000 円(材料費・生産者・講師へのお礼)

※余った参加費は焼津の在来作物PRのために使わせていただきます。

定 員:15名

プログラム:焼津の在来作物の話。

調理実習 おこわ・お平・ぬた 他1品

持ち物:エプロン・三角巾(バンダナなど)・軍手・ふきん2枚

(必要な方は)持ち帰り用容器

講 師:田中 満江 先生

お問合せ・お申込み

電話 090-5867-7516

FAX 054-628-1377

e₋male re-shimi@email.plala.or.jp

食育サークルつる屋 代表 清水 玲子

※お申し込みの際、

①講座名②お名前③お電話番号をお知らせください。

志太糯のおこわ教室、開催しました!

久しぶりのお天気。

「地域のお宝再発見 在来作物」シリーズ第3弾!東益津公民館で「志太糯 おこわ教室」を開催しました。

志太糯は焼津生まれのもち米。県内外に普及しましたが、いつしか姿を消してしてしまいました。このもち米を焼津で復活させたのが、高草ファミリー農産。今回は高草ファミリー農産の小畑美智子さんにおこわの炊き方を教わります。

食生活が変わった現代でも節目節目で赤飯を食べたり、おこわは案外身近なもの。案外作るのも簡単なのに、おこわは買うものと決めている方も多いのではないかと思います。今回は抜群においしい志太糯で、おこわの炊き方を教わってしまおう!という企画。その上、お餅つきまでしてしまおうというのですから、贅沢なお教室です。

講師の美智子さんからは、きちんとお米とお水の分量を量ることが重要!との説明がありました。

みんなで確認し合い計量。「こんなに真剣に水の量を図ったことなんてない!!」と真剣です。

おもちとおこわをそれぞれセットすると、本日のスペシャルゲスト、生産者の小畑さんの特別講義です。生産者の方のお話が聞けるなんて、めったにないですよね。つる屋としても嬉しい企画でした。

志太糯は豊田村(現在の焼津市保福島)出身、稲作・病害の研究者の増井林太郎さんが開発したおいしいもち米。県内外に普及しましたが、昭和40年半ばの台風で壊滅的な被害を受け、また減反政策で次第に姿を消したのだそうです。

貴重な稲も見せてもらいました。先端の粒が茎から同時に生えそろい左右並んでいるようにみえる。仲良し夫婦のようで「夫婦餅」とも呼ばれるそうです。

志太糯を残していくには、増井さんと同じように種取りと選抜を繰り返していかなくてはならず、手はかかるのだろうなあと想像されます。中々広がっていかないのも、そんな理由があるのかもしれません。

この志太糯は、杉錦酒造の本みりんの原料にもなっているのだそうです。これも使ってみたいですね。興味津々。

さてそうこうしている内に、おこわとおもちも出来上がりました。おこわは白おこわと混ぜおこわの2種類に。おもちは大根をおろしとあんこをからめて。残ったおもちとあんこで大福も作りました。みなさん慣れない作業に大苦戦しましたが、美智子さんからコツを教わるとだんだんきれいな形に!

大根のサラダと大根の味噌汁も添えて、調理実習は終了!いよいよ試食です。

メインの白おこわは、ごま塩だけでシンプルに。

お米のいい香りがふわっと来て、噛むと甘みと独特の粘りが来ます。ずっしり重厚なのですが歯切れがよく、さらっと食べられてしまうので不思議!みなさん「なにこれ?おいしい!!」とあちこちから声が上がります。おもちも抜群においしく、気が付いたときにはもう遅い。胃がパンパンに…嬉しい悲鳴です。参加者からは「もっと食べたかった!!」という感想の強者も。みなさん「楽しかった!」とニコニコ顔で帰られて、幸せな講座となりました。

小畑さん、ギター持参で自慢の歌声を披露してくれるつもりでいたようなのですが、残念ながら時間切れになってしまいました。残念だなあ!!

おいしいおこわの炊き方を教えてくれた美智子さん、お米について面白いお話を聞かせてくれた小畑さん。お二人のおかげて、温かな講座となりました。本当にありがとうございました。

志太糯。本当に地域の宝だと思います。これからもずっと作り続けていってほしいし、また、お仲間を増やしてもっともっとたくさん作られるようななればいいなあと思いました。

さてさて、「地域のお宝再発見 在来作物」シリーズは、いよいよ後半戦に入ります。

来週はリリピット石田さんが再登場。三右衛門芋でパイを作ってくださいます(残念ながら、このお教室は満員御礼!)。

志太糯の美味しさに味を占めた参加者さんから、「来週も出ます!」とのお申込み。

中毒者続出のこのお料理教室。

よろしかったらお申しこみください!

稲垣先生の焼津の在来作物教室 お席あります!ご連絡ください。

稲垣先生の焼津の在来作物教室

講師 静岡大学大学院農学研究科 稲垣栄洋教授

在来作物ってなに?焼津にはどんな在来作物があるの?そんな疑問に稲垣先生が答えます!

稲垣先生のお話は分かりやすくておもしろい!!

講座が終わるころには、あなたも焼津の在来作物博士かも?

12月13日(土)10:00~ 豊田公民館(焼津市小屋敷258-1)大会議室

持ち物:筆記用具

参加費:1,000円(会場費・材料費・講師へのお礼)

※ 稲垣先生の在来作物教室を受けていただいた方のみ!限定企画

中新田の地ねぎづくしを食べよう!

中新田の地ねぎ。中新田の農家さんが、お義母さんから引き継いだこのねぎをお義母さんの教え通りに育てています!香りが良く、ほんのり甘みのあるこのねぎを、市内Trattoria Ventoさんがコースに仕立ててくださいました!今回限りの特別企画です。リッチなランチ、いかがですか?

日時: 12月13日(土) 稲垣先生の講座後移動 予定12:30~

お店: Trattoria Vento(静岡県焼津市石津71-103)

定員: 15名(先着順)

お値段: 2,000円(講座と別料金になります)

メニュー: 当日のお楽しみ!!

応募締切: 12月10日(水)まで 残り3席

昔ながらの農作物を使った正しい和食教室

南北に長く四季が明確な日本には多様で豊かな自然。これに寄り添うように育まれてきた和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたのは、記憶に新しい話です。焼津の在来作物を使って、昔からの食べられてきた和食の作り方を学びます。みんなで味わってみませんか?

日 時:平成26年12月14日(日)9:30~12:00

場 所:焼津公民館(焼津市本町5-6-1再開発ビル3階)料理実習室

参加費:1000 円(材料費・生産者・講師へのお礼)

※余った参加費は焼津の在来作物PRのために使わせていただきます。

定 員:15名

プログラム:焼津の在来作物の話。

調理実習 おこわ・お平・ぬた 他1品

持ち物:エプロン・三角巾(バンダナなど)・軍手・ふきん2枚

(必要な方は)持ち帰り用容器

講 師:田中 満江 先生

お問合せ・お申込み

電話 090-5867-7516

FAX 054-628-1377

e₋male re-shimi@email.plala.or.jp

食育サークルつる屋 代表 清水 玲子

※お申し込みの際、

①講座名②お名前③お電話番号をお知らせください。

2014年12月05日 Posted by つる屋 at 01:25 │Comments(0) │料理教室│在来作物

焼津のお宝再発見!在来作物 昔ながらの農産物で正しい和食教室!

日 時:平成26年12月14日(日)

9:30~12:00

場 所:焼津公民館(焼津市本町5-6-1再開発ビル3階)

料理実習室

参加費:1000 円(材料費・生産者・講師へのお礼)※余った参加費は焼津の在来作物PRのために使わせていただきます。

定 員:15名

プログラム:焼津の在来作物と芋まつりのお話。

調理実習

おこわ・お平・ぬた 他1品

持ち物:エプロン・三角巾(バンダナなど)・ふきん2枚

(必要な方は)持ち帰り用容器

講 師:田中 満江 先生

お申込み 問い合わせ

電話 090-5867-7516

FAX 054-628-1377

e₋male re-shimi@email.plala.or.jp

食育サークルつる屋 代表 清水 玲子

※お申し込みの際、

①講座名②お名前③お電話番号をお知らせください

2014年11月27日 Posted by つる屋 at 10:05 │Comments(0) │料理教室│在来作物

芋祭りについて勉強してきました!

11月16日(日)

地元のお宝再発見 在来作物第2弾「芋祭りについて勉強しよう!」を開催しました。

教えてくださったのは、三右衛門新田八幡宮神社総代の皆様。

昔三右衛門新田でたくさん作られていた三右衛門芋。一説にはこの芋が飢饉から三右衛門新田を救ったという言い伝えが残されています。この芋の収穫を祝うために始まったのが「芋祭り」です。

毎年9月に行われているこの「芋祭り」。今回の講座は、神様にお供えする神饌を実際にみんなで作り、9月でもないのに(笑)神様にお供えさしてもらってお参りしてこようというもの。当日、13人の方たちが参加をしてくださいました。

神饌は、お供え用、お持ち帰り用・試食用と作るので、とにかく大量。三右衛門芋9㎏、こんにゃく10P、はんべが80枚!!こんなに作るの??と思いましたが、今年のお祭りでは、当日神社の清掃をしてくださる方たちにも配るので、倍量を作ったのだとか。しかも総代のみなさん9人だけで!!頭が下がる思いです。

まずは三右衛門芋を洗い、皮を剥いていきます。

現在はナイフの背を使って皮を剥くのだそうですが、昔の様子がわかっていいだろうということで、総代さんがけそんべらという竹のへらを作ってきてくれました。

実際に皮を剥いてみると、これがなかなか具合がいい。里芋の実は鬼皮とよばれるもしゃもしゃした茶色い皮ともう一枚、薄い皮でくるまれています。この薄い皮を残しておくと、うまみが逃げずに調理することができます。けそんべらを使うと、この薄皮を剥くことなく皮むきすることができます。

三右衛門芋は焼津のカツオ船に多く買われ、船の上で食べられていたからか、皮を剥いた状態で売られていたのだそうです。もしかすると薄皮を残した状態ならば、持ちもよかったのでは。そんなことを考えると、けそんべらってすごいなあと思います。そうそう、大井川の方が、「うちの方でもけそんべらを使っていたよ」と教えてくれました。

みんなでおしゃべりしながらの楽しい作業ですが、大量の芋にちょっと苦戦。戦前は、最盛期に売りに出す里芋で市場が白くなったと農家さんがおっしゃっていました。農作業を終えて芋を剥いて。当時の方の苦労はいかほどだったでしょう。

さてさてやっと下準備を終え、実際に芋煮を作っていきます。

総代さんから予めレシピをもらっていたのですが、これが緻密なもので。さぞかし気を使っていらっしゃるんだろうと思ったら・・・。実はいつも「適当!」なんだそうで、大きな鍋に入った里芋とだし汁の中に「ううん、こんなもんかなあ」と砂糖やら酒やらお醤油やらがざらざらと入れられていきます。

総代さんが角を突き合わせてあれが多い、これが少ないと大騒ぎ。

何度も味見のコップが回ってきます。

これがまた楽しくて!!参加者一同大笑い!でも、さすがですね。最後にはばっちり味が決まって、おいしいお芋が炊き上がりました。

芋を串に刺していきます。

花鰹をぱらりとふりかけて出来上がり。これが神饌。

この串に刺さったお芋にちなんで、芋祭りを「芋串祭り」ともいうんだそうです。参加者からは「今年は9月と今日と2度もお供えをしたから、さぞかし神様も幸福を持ってきてくれるだろうね」の声。またまたみんなで大笑いです。

神殿に移動し、

お神酒とお塩とお洗米と芋串をお供え。

みんなで2礼2拍手1礼すると、なんだかとてもありがたい気持ちになります。三右衛門新田で暮らしていたご先祖様たちも、同じように神様に手を合わせて収穫を感謝したのでしょう。里芋を大切にしている地元の方たちの思いをおすそ分けしていただいた気分です。貴重な芋祭りを垣間見ることができました。

最後はみんなで直会です。

芋煮のおいしさに、みなさんびっくりされていました。里芋に適した三右衛門新田だからこそ、おいしい里芋が作られるのでしょうね。残りはみんなでお持ち帰り。この風習も素敵ですね。家族みんなでこの芋煮を食べるからこそ、おいしさも倍増するのでしょう。

地元の人たちが大切に守っている三右衛門新田の芋祭り。三右衛門芋と一緒に後世に伝えていってほしいお祭りです。

地元のお宝再発見 在来作物第2弾「芋祭りについて勉強しよう!」を開催しました。

教えてくださったのは、三右衛門新田八幡宮神社総代の皆様。

昔三右衛門新田でたくさん作られていた三右衛門芋。一説にはこの芋が飢饉から三右衛門新田を救ったという言い伝えが残されています。この芋の収穫を祝うために始まったのが「芋祭り」です。

毎年9月に行われているこの「芋祭り」。今回の講座は、神様にお供えする神饌を実際にみんなで作り、9月でもないのに(笑)神様にお供えさしてもらってお参りしてこようというもの。当日、13人の方たちが参加をしてくださいました。

神饌は、お供え用、お持ち帰り用・試食用と作るので、とにかく大量。三右衛門芋9㎏、こんにゃく10P、はんべが80枚!!こんなに作るの??と思いましたが、今年のお祭りでは、当日神社の清掃をしてくださる方たちにも配るので、倍量を作ったのだとか。しかも総代のみなさん9人だけで!!頭が下がる思いです。

まずは三右衛門芋を洗い、皮を剥いていきます。

現在はナイフの背を使って皮を剥くのだそうですが、昔の様子がわかっていいだろうということで、総代さんがけそんべらという竹のへらを作ってきてくれました。

実際に皮を剥いてみると、これがなかなか具合がいい。里芋の実は鬼皮とよばれるもしゃもしゃした茶色い皮ともう一枚、薄い皮でくるまれています。この薄い皮を残しておくと、うまみが逃げずに調理することができます。けそんべらを使うと、この薄皮を剥くことなく皮むきすることができます。

三右衛門芋は焼津のカツオ船に多く買われ、船の上で食べられていたからか、皮を剥いた状態で売られていたのだそうです。もしかすると薄皮を残した状態ならば、持ちもよかったのでは。そんなことを考えると、けそんべらってすごいなあと思います。そうそう、大井川の方が、「うちの方でもけそんべらを使っていたよ」と教えてくれました。

みんなでおしゃべりしながらの楽しい作業ですが、大量の芋にちょっと苦戦。戦前は、最盛期に売りに出す里芋で市場が白くなったと農家さんがおっしゃっていました。農作業を終えて芋を剥いて。当時の方の苦労はいかほどだったでしょう。

さてさてやっと下準備を終え、実際に芋煮を作っていきます。

総代さんから予めレシピをもらっていたのですが、これが緻密なもので。さぞかし気を使っていらっしゃるんだろうと思ったら・・・。実はいつも「適当!」なんだそうで、大きな鍋に入った里芋とだし汁の中に「ううん、こんなもんかなあ」と砂糖やら酒やらお醤油やらがざらざらと入れられていきます。

総代さんが角を突き合わせてあれが多い、これが少ないと大騒ぎ。

何度も味見のコップが回ってきます。

これがまた楽しくて!!参加者一同大笑い!でも、さすがですね。最後にはばっちり味が決まって、おいしいお芋が炊き上がりました。

芋を串に刺していきます。

花鰹をぱらりとふりかけて出来上がり。これが神饌。

この串に刺さったお芋にちなんで、芋祭りを「芋串祭り」ともいうんだそうです。参加者からは「今年は9月と今日と2度もお供えをしたから、さぞかし神様も幸福を持ってきてくれるだろうね」の声。またまたみんなで大笑いです。

神殿に移動し、

お神酒とお塩とお洗米と芋串をお供え。

みんなで2礼2拍手1礼すると、なんだかとてもありがたい気持ちになります。三右衛門新田で暮らしていたご先祖様たちも、同じように神様に手を合わせて収穫を感謝したのでしょう。里芋を大切にしている地元の方たちの思いをおすそ分けしていただいた気分です。貴重な芋祭りを垣間見ることができました。

最後はみんなで直会です。

芋煮のおいしさに、みなさんびっくりされていました。里芋に適した三右衛門新田だからこそ、おいしい里芋が作られるのでしょうね。残りはみんなでお持ち帰り。この風習も素敵ですね。家族みんなでこの芋煮を食べるからこそ、おいしさも倍増するのでしょう。

地元の人たちが大切に守っている三右衛門新田の芋祭り。三右衛門芋と一緒に後世に伝えていってほしいお祭りです。

2014年11月23日 Posted by つる屋 at 01:35 │Comments(0) │料理教室│在来作物

大井川生姜のお菓子教室楽しかったです!

少し天気の悪い一日でしたが…

今日から始まりました、地域のお宝再発見 在来作物イベント。

第一弾は大井川生姜のお菓子教室。

15人満員御礼。ありがとうございました。

あ、先にお知らせ。

今後の講座、まだまだ募集中です!

詳しくはこちらで

http://re2014913.eshizuoka.jp/d2014-11-02.html

今日の在来作物は2つ。大井川生姜と高草紅茶。まずは2つの説明から。

大井川生姜

相川の川村さんの作る葉生姜は、小ぶりで、ガツンと辛くて、ふんわりと香りがいい!!大好きな生姜です。

この生姜は11月頭に刈り取ってしまい、その後大事に保管され冬を越します。その保管場所が面白い。舟形屋敷の中。一番被害にあい難そうな土手の下。大事に大事に守られてきたのが分かります。

高草紅茶

高草山には在来の茶畑が多く残されていますが、ほとんど放棄された畑ばかり。その中で、大事に在来茶を守り続けている小畑さん。渋くて苦いこの在来のお茶を紅茶として生まれ変わらせた方です。

丸子紅茶が昭和初めまで紅茶を輸出していたことは有名ですが、焼津でも4件の農家さんが在来茶で紅茶を作り、輸出していたという歴史があります。

もともと日本のお茶は渋みや苦みが足りず、紅茶には向かないのだとか。高草紅茶は、苦みと渋みが強かったから、紅茶として生まれ変わることができたのだと思うと、ロマンを感じます。

大井川生姜が舟形屋敷と大きくかかわりがあるということや、戦前、焼津で紅茶を作っていた方が存在したんだという話、調べてきた私も驚きでしたが、みなさんも、「へー」とか「そうなんだ」と真剣に聞いてくださいました。

中々自分の食べている物について詳しい話を聞くことってないですよね。これって案外大切です。

さてさて、私の出番はこれで終わり。あとはリリピット石田さんにバトンタッチです。

最近はブームも下火になりつつありますが、冬になると生姜が恋しくなりますよね。

今日は生姜のペーストづくり。

砂糖と蜂蜜の入った鍋に擦った生姜を入れて火にかけ、煮あがったところにレモン汁を加えます。シンプルなペースト!皆で生姜をおろし金ですりすり。おしゃべりしながらの楽しい作業!そして火にかけたら一気にペーストに仕上げます!

簡単だけど、これが優れもの!サイダーで割ればジンジャーエル、お湯に溶かせば生姜湯、その他お菓子に料理にと大活躍の生姜ペーストです。石田さんによれば、カレーに入れるとうまいよ!とのこと。聞いただけでもうずうずします。

煮あがったペースト、すぐにでも味見したいけど…

今日はもう一つのお楽しみ、大井川生姜のムース高草紅茶ソース添えの試食があります。ペーストを使った応用編…といっても、私などでは真似ができませんが。高草紅茶と一緒にみんなで試食。白のムース淡い茶色の紅茶ソース。すごくおしゃれです。乾燥した生姜パウダーがふわふわかかっていて、これがまたアクセントになってます!

農家さんに「この生姜、どんなふうに食べますか?」と聞いたところ、「味噌をつけて食べたり、刺身の時に薬味として使うよ」とおっしゃっていました。でも、プロの手にかかると、こんなに素敵なお菓子に生まれ変わるんですね。

このムース、不思議なんです。食べ始めたときにはどこか遠くで微かに感じる大井川生姜。でもその内、結構辛さが効いてくる!結構存在感があるのに、ひとりあたり20gしか生姜が使われてないんですって!いかに生姜にパンチがあるかがうかがえます。またこのムースに柔らかな渋みの高草紅茶が合うこと。幸せな一瞬。

試食の間にムースの作り方の説明までしてもらっちゃいました!

みんな真剣!

さてさて、おいしいムースを味わったので、生姜のペーストも試食!

この顔!想像つきますよね。相当辛いです。このペーストをどう生かすか…。アイデアは無限です。

最後に、生の生姜をお土産にもらってもらい、今日のお菓子教室は終了です。

貴重な大井川生姜と高草紅茶を使ったお教室。

いつもは自分でお料理教室を開きますが、プロの方に関わってもらってよかった。

生姜ペーストは、何度でも作りたい味でしたし(残念ながら在来でというわけにはいきませんが)、何より私では大井川生姜のムースなんて発想、生まれなかったもんなあ!楽しいお教室でした。

高草紅茶は、知る人ぞ知る紅茶なんですが、これからたくさんの方に知ってもらいたいなあと感じました。おいしい紅茶です。皆さんに買っていただければ、もしかしたら高草の茶畑の放棄地も再利用となるかもしれません。ちなみにこの紅茶、茶郷山いちと長峰製茶、まんさいかんで扱っています。試したい方、ぜひどうぞ!

また、生姜は…川村さんのお宅の庭でしか冬を越せないようで。皆さんに種を分けても、腐ってしまったりするんだそうです。無理して作ってしまうとどうしても味が変わってしまう在来作物ですが、何とか工夫して他の畑でも適応するようになれば、きっと使い道は広いんだろうと改めて実感しました。現在は近所の方に配って楽しむ程度なのだそうですが、できれば販売してほしいなあ。

来週はどんな出会いがあるんでしょうか。またまた楽しみです。

さて、石田さんはまた来月12月6日(土)に登場です。今度は三右衛門芋でパイを作っていただきますよ!

里芋で作ったお菓子なんて、食べたことない!!

追伸

このブログを読んでいる方。焼津で昔から作っている作物、うちの近くにもあるよという情報がありましたら、つる屋のかめまでご連絡ください!

【皆さんの感想をちょっとご紹介】

大井川生姜

ピリッと辛かったけど、家に帰ってゆっくり味わいます。

辛味が強く、体がホカホカしてきました。一般には売っていないとのことですが、売っていれば買いたいです。

高草紅茶

素朴で、いつもいただいているのと違いがはっきりしました。

地元に紅茶(茶樹)があることを知りました。体がポカポカしています。

紅茶がおいしかったです。ご苦労して作った農家さんにお礼をいっておいてください。

大井川生姜のムース高草紅茶ソース添え

やさしい味のケーキをご馳走様でした。

ケーキは甘いと決めつけていたけれど、これはまろやかでとても好みの味でした。

今日から始まりました、地域のお宝再発見 在来作物イベント。

第一弾は大井川生姜のお菓子教室。

15人満員御礼。ありがとうございました。

あ、先にお知らせ。

今後の講座、まだまだ募集中です!

詳しくはこちらで

http://re2014913.eshizuoka.jp/d2014-11-02.html

今日の在来作物は2つ。大井川生姜と高草紅茶。まずは2つの説明から。

大井川生姜

相川の川村さんの作る葉生姜は、小ぶりで、ガツンと辛くて、ふんわりと香りがいい!!大好きな生姜です。

この生姜は11月頭に刈り取ってしまい、その後大事に保管され冬を越します。その保管場所が面白い。舟形屋敷の中。一番被害にあい難そうな土手の下。大事に大事に守られてきたのが分かります。

高草紅茶

高草山には在来の茶畑が多く残されていますが、ほとんど放棄された畑ばかり。その中で、大事に在来茶を守り続けている小畑さん。渋くて苦いこの在来のお茶を紅茶として生まれ変わらせた方です。

丸子紅茶が昭和初めまで紅茶を輸出していたことは有名ですが、焼津でも4件の農家さんが在来茶で紅茶を作り、輸出していたという歴史があります。

もともと日本のお茶は渋みや苦みが足りず、紅茶には向かないのだとか。高草紅茶は、苦みと渋みが強かったから、紅茶として生まれ変わることができたのだと思うと、ロマンを感じます。

大井川生姜が舟形屋敷と大きくかかわりがあるということや、戦前、焼津で紅茶を作っていた方が存在したんだという話、調べてきた私も驚きでしたが、みなさんも、「へー」とか「そうなんだ」と真剣に聞いてくださいました。

中々自分の食べている物について詳しい話を聞くことってないですよね。これって案外大切です。

さてさて、私の出番はこれで終わり。あとはリリピット石田さんにバトンタッチです。

最近はブームも下火になりつつありますが、冬になると生姜が恋しくなりますよね。

今日は生姜のペーストづくり。

砂糖と蜂蜜の入った鍋に擦った生姜を入れて火にかけ、煮あがったところにレモン汁を加えます。シンプルなペースト!皆で生姜をおろし金ですりすり。おしゃべりしながらの楽しい作業!そして火にかけたら一気にペーストに仕上げます!

簡単だけど、これが優れもの!サイダーで割ればジンジャーエル、お湯に溶かせば生姜湯、その他お菓子に料理にと大活躍の生姜ペーストです。石田さんによれば、カレーに入れるとうまいよ!とのこと。聞いただけでもうずうずします。

煮あがったペースト、すぐにでも味見したいけど…

今日はもう一つのお楽しみ、大井川生姜のムース高草紅茶ソース添えの試食があります。ペーストを使った応用編…といっても、私などでは真似ができませんが。高草紅茶と一緒にみんなで試食。白のムース淡い茶色の紅茶ソース。すごくおしゃれです。乾燥した生姜パウダーがふわふわかかっていて、これがまたアクセントになってます!

農家さんに「この生姜、どんなふうに食べますか?」と聞いたところ、「味噌をつけて食べたり、刺身の時に薬味として使うよ」とおっしゃっていました。でも、プロの手にかかると、こんなに素敵なお菓子に生まれ変わるんですね。

このムース、不思議なんです。食べ始めたときにはどこか遠くで微かに感じる大井川生姜。でもその内、結構辛さが効いてくる!結構存在感があるのに、ひとりあたり20gしか生姜が使われてないんですって!いかに生姜にパンチがあるかがうかがえます。またこのムースに柔らかな渋みの高草紅茶が合うこと。幸せな一瞬。

試食の間にムースの作り方の説明までしてもらっちゃいました!

みんな真剣!

さてさて、おいしいムースを味わったので、生姜のペーストも試食!

この顔!想像つきますよね。相当辛いです。このペーストをどう生かすか…。アイデアは無限です。

最後に、生の生姜をお土産にもらってもらい、今日のお菓子教室は終了です。

貴重な大井川生姜と高草紅茶を使ったお教室。

いつもは自分でお料理教室を開きますが、プロの方に関わってもらってよかった。

生姜ペーストは、何度でも作りたい味でしたし(残念ながら在来でというわけにはいきませんが)、何より私では大井川生姜のムースなんて発想、生まれなかったもんなあ!楽しいお教室でした。

高草紅茶は、知る人ぞ知る紅茶なんですが、これからたくさんの方に知ってもらいたいなあと感じました。おいしい紅茶です。皆さんに買っていただければ、もしかしたら高草の茶畑の放棄地も再利用となるかもしれません。ちなみにこの紅茶、茶郷山いちと長峰製茶、まんさいかんで扱っています。試したい方、ぜひどうぞ!

また、生姜は…川村さんのお宅の庭でしか冬を越せないようで。皆さんに種を分けても、腐ってしまったりするんだそうです。無理して作ってしまうとどうしても味が変わってしまう在来作物ですが、何とか工夫して他の畑でも適応するようになれば、きっと使い道は広いんだろうと改めて実感しました。現在は近所の方に配って楽しむ程度なのだそうですが、できれば販売してほしいなあ。

来週はどんな出会いがあるんでしょうか。またまた楽しみです。

さて、石田さんはまた来月12月6日(土)に登場です。今度は三右衛門芋でパイを作っていただきますよ!

里芋で作ったお菓子なんて、食べたことない!!

追伸

このブログを読んでいる方。焼津で昔から作っている作物、うちの近くにもあるよという情報がありましたら、つる屋のかめまでご連絡ください!

【皆さんの感想をちょっとご紹介】

大井川生姜

ピリッと辛かったけど、家に帰ってゆっくり味わいます。

辛味が強く、体がホカホカしてきました。一般には売っていないとのことですが、売っていれば買いたいです。

高草紅茶

素朴で、いつもいただいているのと違いがはっきりしました。

地元に紅茶(茶樹)があることを知りました。体がポカポカしています。

紅茶がおいしかったです。ご苦労して作った農家さんにお礼をいっておいてください。

大井川生姜のムース高草紅茶ソース添え

やさしい味のケーキをご馳走様でした。

ケーキは甘いと決めつけていたけれど、これはまろやかでとても好みの味でした。

2014年11月09日 Posted by つる屋 at 20:59 │Comments(0) │料理教室│在来作物

ついに出版!

今、在来作物がブームになっています。

って、私が書かなくても新聞、テレビ、情報紙といろいろな媒体で「在来作物」という言葉を目にしますよね。先日の「アステン」でも在来作物の特集が組まれていました。

で、その最終ページに紹介されていたのがこれ!

静岡新聞社から発行された『しずおかの在来作物』!

焼津の在来作物も、三右衛門芋、大冨芋、与惣次ねぎ、中新田の地ねぎ、志太餅と5種類が紹介されています。

情報提供させていただいたということで、末筆に私の名前を載せていただきました

まさか本屋に自分の名前が入っている本が並ぶなんて!!嬉しい限り!また皆さん本屋で見かけたら手に取ってくださいね!

さてさて、秋真っ盛り!焼津のおいしい在来作物も収穫されています。

お料理教室はまだまだ募集中。

みなさんふるってご参加くださいね!!

詳しくはこちら!http://re2014913.eshizuoka.jp/d2014-11-02.html

って、私が書かなくても新聞、テレビ、情報紙といろいろな媒体で「在来作物」という言葉を目にしますよね。先日の「アステン」でも在来作物の特集が組まれていました。

で、その最終ページに紹介されていたのがこれ!

静岡新聞社から発行された『しずおかの在来作物』!

焼津の在来作物も、三右衛門芋、大冨芋、与惣次ねぎ、中新田の地ねぎ、志太餅と5種類が紹介されています。

情報提供させていただいたということで、末筆に私の名前を載せていただきました

まさか本屋に自分の名前が入っている本が並ぶなんて!!嬉しい限り!また皆さん本屋で見かけたら手に取ってくださいね!

さてさて、秋真っ盛り!焼津のおいしい在来作物も収穫されています。

お料理教室はまだまだ募集中。

みなさんふるってご参加くださいね!!

詳しくはこちら!http://re2014913.eshizuoka.jp/d2014-11-02.html